なかじさんの麹の学校の認定講師プログラムの一環で、2019/11/15〜17に京都の実習があり、そこに参加してきました。

基本的な白米麹を作りながら、学んでいくのですが、今回は参加者が持参した稲麹を培養することに。

一連の培養が終わったので、実験を振り返ってみました。

目次

初日〜玄米と白米に仕込む

稲麹(いなこうじ)は、上の写真の下の方にある黒い丸い塊がそれです。

ウィキペディアや、Googleで検索すると、そのほとんどが「病気」という位置づけです。

稲こうじ病(稲麹病)とは、イネに発生する主要な病気の1つ。「 いなこうじ」と呼ばれ、英語では、「イネにせ黒穂病(Rice false smut)」、中国語では「稻曲病(曲は麹の簡体字)と表記される。 世界中の稲作地帯から発生が報告されている。 イネの籾に暗緑色の厚膜胞子の固まりである病粒(偽菌核)を形成する。

ウィキペディアより

ですが、この稲麹から、麹の種菌を作ることができると言われています。

玄米をちょっとだけ精米したものを蒸します。

今回、白米麹にも仕込むことになったので、両方が用意されました。

蒸したお米に、稲麹の玉に付いている黒い胞子だけを、振りかけます。

その後、普通の麹作りと同様に醸していきます。

2日目の様子

種切りしてから、15時間ぐらいたった様子です。

うっすらと、白い麹がついてきたのが見えます。

盛り

種切りしてから24時間後、盛りの作業の時の様子。

だいぶ白いものが目立つようになりました。

白米の方はわかりにくいですが、こちらも目立ってきました。

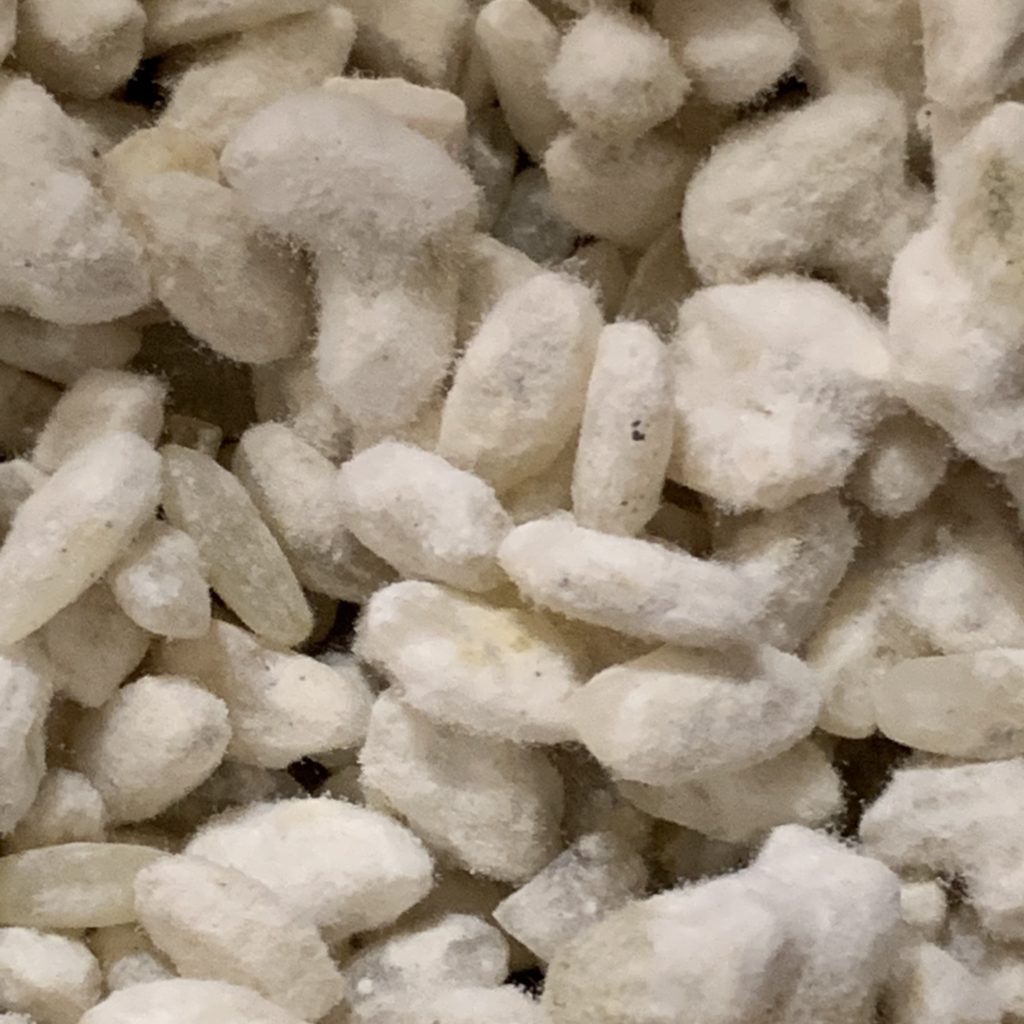

出麹

3日目の午前中の麦麹の様子。

この状態の子を、東京に連れて帰りました。

帰宅後の翌日

電気毛布に包み、濡れた布巾をかぶせて、会社に出勤。

帰宅後にチェックした様子です。

電気毛布の温度の加減がわからず、少し高めの温度を推移していたことと、やはり側で見守ることができない分、布巾が乾燥してしまいました。

平行線となる

ほぼ1週間が経過し、これ以上は胞子が増える様子がないため、これにて培養は終了です。

この後、乾燥させてから保存します。

所感

- 帰宅後の温度管理が難しかった。

- 会社に出勤していたため、電気毛布がどのぐらい温度が上昇するのか手探り。

- 乾燥しがちだった。原因は以下の3点と思われる。

- 電気毛布の設定温度が高すぎたためだったこと

- 帰宅までに布巾がからっからになってしまったこと

- 量が少なかった

今回は種麹を作ることまででしたが、次回はこれをもとに麹を作ってみて、この種麹から麹が出来上がるかどうかを見極めようと思います。